—

Policiers et thrillers

Par Sylvaine Micheaux

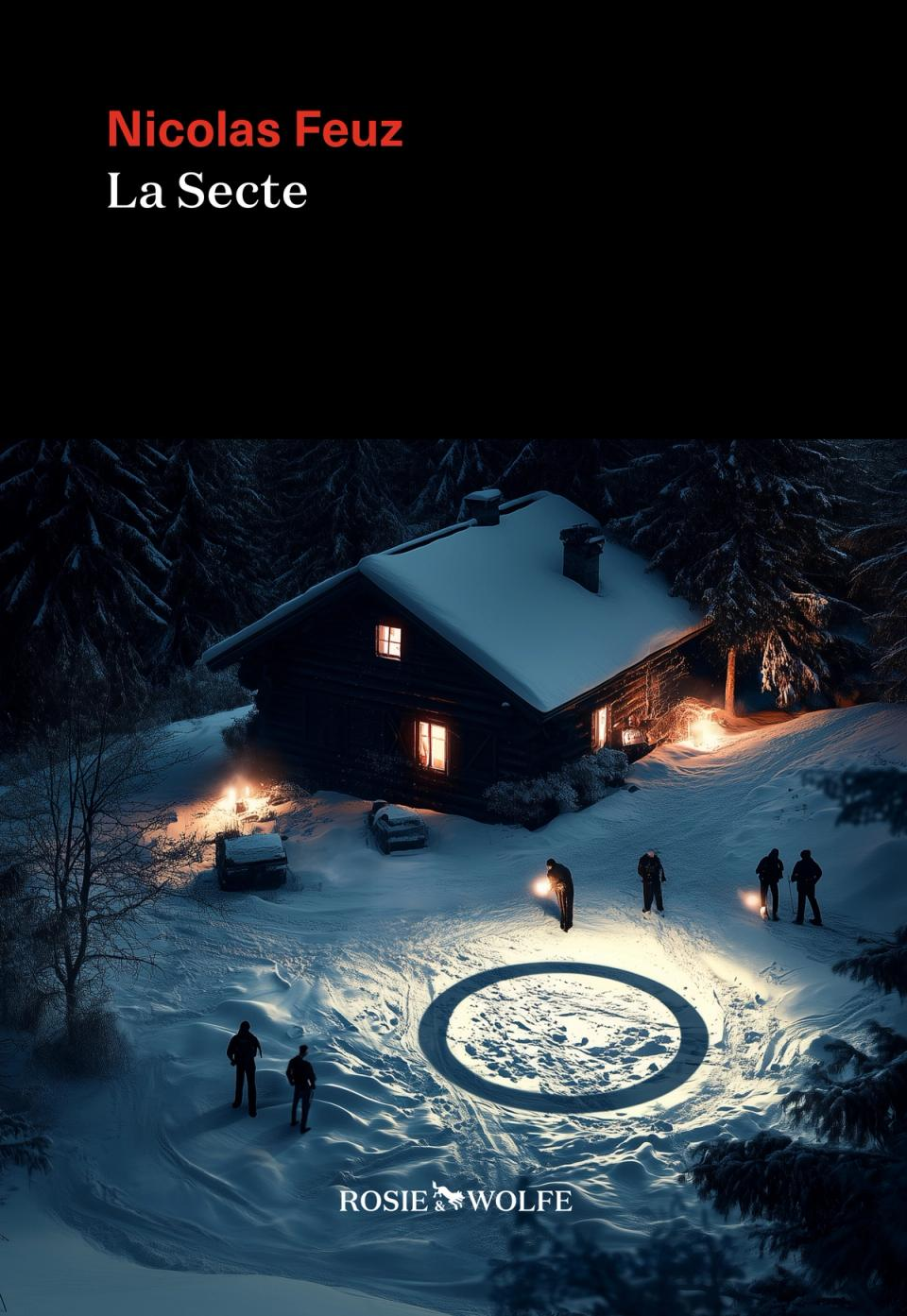

Ce roman policier de saison, l’action se situant en plein hiver dans le canton du Valais en Suisse, commence par un rappel des suicides, dans les années 90 en Suisse, France et Québec, des adeptes de la secte OTS, Ordre du Temple Solaire.

De nos jours, dans une station des Alpes suisses, une pisteuse, Rachel, chargée de déclencher une avalanche préventive avant l’ouverture des pistes, est retrouvée morte : accident, suicide ? L’enquête est menée par un inspecteur torturé à souhait, comme souvent dans les polars actuels.

Le même jour, cinq personnes dont une inspectrice de police genevoise, Ana, et leur accompagnatrice démarrent un stage de remise en forme dans un refuge de haute montagne totalement isolé, sans connexion extérieure et cerné par la tempête de neige. Quelques heures plus tard, une des participantes se suicide en se jetant dans le vide. Dans sa chambre Ana trouve de nombreux documents liés aux procès de l’OTS.

Le suspense va monter progressivement, alternant le rappel des actions de l’Ordre du Temple Solaire trente ans auparavant et l’angoisse de ce stage alpin qui vire rapidement au cauchemar. On sait qu’il y a un lien, mais lequel puisque tous les protagonistes sont bien trop jeunes pour avoir été des acteurs dans l’OTS.

La Secte est un excellent policier qui manie avec art le suspense, même s’il y a quelques longueurs dans le rappel des procès sur la secte.

*

Nicolas Feuz

La Secte

Éditions Rosie Wolfe

2025